Violences sexuelles intrafamiliales

« Le viol est une destruction complète de l’âme humaine. C’est comme si on vous tuait, et pourtant, on vous laisse vivre. »

Maya Angelou

C’EST QUOI L’INCESTE ?

Bien qu’il n’existe pas de caractéristiques précises et universelles définissant l’inceste, cette forme de violence sexuelle est considérée comme illégale dans la majorité des pays, en France notamment. Il s’agit d’une forme d’agression sexuelle qui implique des membres d’une même famille ayant un lien de parenté proche. La gravité de ce type de violence sexuelle est liée à son contexte familial.

L’inceste peut prendre diverses formes et a des conséquences particulièrement traumatisantes pour les victimes, car il s’agit d’un abus de pouvoir et de confiance.

En présence ou en absence de contact, lorsque qu’un membre de la famille offre ou cherche à offrir une stimulation sexuelle inappropriée à un enfant mineur qui n’a pas encore acquis les compétences nécessaires en matière de développement affectif et de maturité, cela est considéré comme de l’inceste.

L’inceste viole les droits fondamentaux de l’enfant, son intégrité physique, psychologique et sa sécurité. En parlant de l’inceste autour de vous, avec vos proches et en partageant l’information, vous participez à :

EN PARLER

Pourquoi c’est important ?

FAQ

VOS QUESTIONS

sur l’inceste

Dans le cadre de l’inceste, les victimes peuvent être confrontées à des agresseurs de différents niveaux de parenté. On peut distinguer trois catégories principales :

La première catégorie concerne la famille au premier degré, c’est-à-dire les agresseurs avec lesquels les victimes ont un lien de sang direct. Les victimes peuvent être confrontées à des membres de leur famille tels que leur père, leur mère, leur frère ou leur sœur.

La deuxième catégorie concerne la famille au deuxième degré, où les agresseurs peuvent avoir une position de responsabilité, d’autorité ou de domination sur l’enfant. Ce type d’inceste est souvent présent dans les familles recomposées ou pacsées. Les victimes peuvent être confrontées à des beaux-parents, des partenaires de leurs parents ou des personnes exerçant une autorité sur elles.

Enfin, la troisième catégorie inclut tous les agresseurs ayant une autorité parentale, tels que les parents adoptifs, les tuteurs légaux, les membres de la famille élargie ou les amis proches de la famille.

Il est important de noter que, quel que soit le type d’inceste, les victimes peuvent subir des répercussions physiques et psychologiques à long terme.

Le domaine de la pédocriminalité est vaste et se compose de différentes formes d’agressions. Les actes sans contact incluent des comportements tels que des conversations sexuelles, l’exposition de soi, l’observation d’autrui sans leur consentement, l’exploitation de matériel pornographique, entre autres.

En revanche, les actes avec contact incluent des comportements physiques tels que les attouchements sexuels, les caresses, les frottements, la masturbation, le sexe oral, ainsi que la pénétration vaginale ou anale, qui causent des traumatismes physiques et psychologiques durables chez les victimes. Vous pouvez visiter le site du Gouvernement pour plus d’information.

Reconnaître que l’on est une victime d’inceste ou de violences sexuelles peut être difficile et peut prendre du temps. Voici quelques signes qui peuvent indiquer que vous êtes une victime :

- Vous avez des flashbacks, des cauchemars ou des souvenirs intrusifs liés à l’inceste ou aux violences sexuelles.

- Vous éprouvez des émotions intenses telles que la colère, la peur, la honte, la culpabilité, la tristesse ou la confusion, qui sont liées à l’inceste ou aux violences sexuelles.

- Vous avez des comportements d’évitement tels que l’évitement de certaines personnes, d’activités ou de situations qui vous rappellent l’inceste ou les violences sexuelles.

- Vous éprouvez des difficultés à établir des relations intimes ou à faire confiance aux autres.

- Vous avez des problèmes de santé mentale tels que l’anxiété, la dépression, les troubles alimentaires, les troubles de stress post-traumatique, ou la dépendance à l’alcool ou à la drogue.

- Vous avez des problèmes physiques tels que des douleurs chroniques, des migraines, ou des troubles du sommeil.

Si vous pensez être une victime d’inceste ou de violences sexuelles, il est important de prendre contact avec une personne ressource pour en parler. Les professionnels de la santé mentale et les associations spécialisées peuvent vous aider à identifier les émotions et les pensées liées à votre expérience, et vous donner des outils pour surmonter les effets du traumatisme. De nombreuses personnes ayant vécu un événement traumatique n’en sont pas conscientes et ressentent un profond mal-être, de la culpabilité, de la honte, de la tristesse, de la colère, le sentiment d’être sale ou anormal, l’impression de ne pas avoir sa place dans ce monde ou de s’y sentir constamment seul(e), etc. Il est fondamental d’apprendre à accepter que l’on n’est pas responsable de ce qui nous est arrivé, que c’est l’agresseur et l’environnement familial dysfonctionnel qui était en cause. Nous n’en sommes que les victimes. Vous pouvons même vous appeler survivant de l’inceste, car il a fallu y survivre – pendant et après.

Nous croyons en votre force et votre résilience, même si vous, vous ne les voyez pas en vous. Nous comprenons que revivre après l’inceste est un processus difficile, mais il est possible de se reconstruire et de trouver un avenir meilleur. De nombreuses victimes d’inceste parviennent à surmonter les traumatismes et à trouver un chemin vers le mieux-être et la paix intérieure. Dans tous les cas, n’abandonnez pas. Il est possible de s’en sortir et de revivre.

Courage, vous êtes être précieux.

La victime d’inceste durant l’enfance se retrouve confrontée à un proche qui, au lieu de lui offrir amour et protection, l’a agressée et détruite dans sa personne. Cette forme de violence a un impact psychologique et physique profond, qui peut durer de nombreuses années chez la plupart des victimes. L’inceste provoque bien souvent un traumatisme complexe au cours duquel se mêlent toutes les émotions et les sentiments : amour, confiance, honte, colère, peur de l’abandon, peur de l’agresseur, etc. Tout se confond et perd sa signification originelle, créant un mélange de sensations qui deviennent difficiles à discerner les unes des autres.

Il est très difficile pour les victimes de dévoiler l’inceste, qu’elles soient enfants ou devenues adultes.

En tant qu’enfant, on est sous l’emprise de l’agresseur, et l’on n’a pas de points de repère, on ne peut comprendre le côté anormal de la situation. Si au cours de la scolarisation, on prend conscience que ce que l’on vit n’est pas la norme, on peut ressentir une grande solitude. S’il n’y a pas d’adulte sur qui l’on peut compter, ou que l’on ne puisse faire confiance à personne de son entourage, l’abuseur est libre de faire ce qu’il souhaite. Il peut exiger le silence, dire qu’il démentira et que l’enfant ne sera pas cru, ou même le menacer.

L’enfant est conscient que s’il parle, il y aura des répercussions majeures et qu’il risque d’être séparé de sa fratrie ou de sa famille. En général, il a peur des conséquences mais peut-être aussi de l’abuseur. Il peut aussi avoir peur de faire du mal à ceux qui l’entourent ou avoir peur de leurs réactions.

Dans les cas de violences familiales complexes, un enfant ne développe aucune estime personnelle. Ses sentiments, ses sensations, ses relations aux autres, tout le système de valeurs qu’on lui a inculqué est biaisé. Sa confiance en lui et dans les autres est brisée, d’autant plus si l’agresseur lui a martelé une image négative : tu es nul, tu es insupportable, tu es un bon à rien, etc…

Il peut aussi avoir essayé de se confier à un adulte qui ne savait pas comment réagir, ou qui ne l’a pas cru, et il s’en est trouvé d’autant plus isolé et déconnecté du monde qui l’entoure.

Les raisons pour lesquelles les victimes d’inceste gardent le secret peuvent ainsi être très variées et complexes. Voici 5 raisons courantes pour lesquelles les victimes peuvent se taire :

- La peur : Les victimes peuvent avoir peur des conséquences si elles parlent, comme la peur de représailles, de blâme, de rejet ou de violence de la part de l’agresseur ou de membres de la famille.

- La honte : Les victimes peuvent se sentir coupables ou honteuses de ce qui leur est arrivé, même si elles n’ont rien fait de mal. Elles peuvent avoir peur d’être jugées ou mal comprises par les autres, et de se sentir humiliées ou dévalorisées.

- La confusion : Les victimes d’inceste peuvent être confuses quant à ce qui leur arrive et ne pas savoir comment l’expliquer ou en parler. Les agresseurs peuvent souvent manipuler ou contrôler les victimes, ce qui peut les amener à croire qu’elles sont complices ou responsables de ce qui leur arrive. Elles peuvent également souffrir de mémoire traumatique.

- La dépendance : Les victimes peuvent être dépendantes de leur agresseur, notamment s’il s’agit d’un membre de la famille, comme un parent ou un frère. Les victimes peuvent avoir peur de perdre leur soutien financier, leur domicile ou leur statut familial si elles parlent.

- La minimisation : Les victimes d’inceste peuvent ne pas se rendre compte de l’ampleur de ce qui leur est arrivé, en raison de la manipulation ou de l’isolement par l’agresseur ou de la normalisation de la violence dans leur environnement familial.

Il est important de souligner que chaque victime est unique et que les raisons pour lesquelles elle garde le silence peuvent varier considérablement.

L’enfant agressé grandit avec un sentiment de honte et de culpabilité. Il confond la culpabilité avec la responsabilité. De nombreuses émotions peuvent se développer et les victimes composent avec beaucoup d’entre elles : tristesse, colère, peurs, phobies, manque de confiance et d’estime de soi, et bien d’autres encore.

Les raisons du silence sont multiples et particulières à chaque victime :

- croyance qu’elles sont seules dans ce cas

- peur de la réaction de leur entourage

- culpabilité d’avoir éprouvé de l’excitation ou du plaisir

- peur des accusations de provocation ou de consentement

- peur des procédures et de se dévoiler aux yeux de tous

- perdues, elles manquent d’information pour savoir où s’adresser, etc

Voici en 6 points les raisons pour lesquelles les victimes d’inceste peuvent garder le silence pendant des décennies, voire toute leur vie :

- La dissociation : Les victimes peuvent avoir recours à des mécanismes de défense tels que la dissociation pour surmonter les émotions difficiles liées à leur traumatisme. Elles peuvent se sentir détachées de leur propre corps et de leur propre expérience, ce qui peut les empêcher de reconnaître la gravité de ce qui leur est arrivé.

- La minimisation : Les victimes peuvent minimiser ou nier l’importance de l’inceste pour se protéger des sentiments douloureux. Elles peuvent également normaliser le comportement de l’agresseur ou justifier ses actes.

- Le déni : Les victimes peuvent éprouver des difficultés à accepter qu’un membre de leur propre famille ait pu leur faire du mal, surtout si cet agresseur est un parent aimé ou un membre important de la famille.

- Les conséquences négatives : Les victimes peuvent avoir peur des conséquences négatives de révéler leur expérience, telles que le rejet, le jugement, la stigmatisation et les répercussions sur leur vie professionnelle ou personnelle.

- Le manque de soutien : Les victimes peuvent ne pas avoir accès à des ressources de soutien, comme des groupes de soutien ou des professionnels de la santé mentale, ce qui peut les empêcher de traiter leur traumatisme.

- Les limitations juridiques : Les victimes peuvent se heurter à des obstacles juridiques tels que des limitations de temps pour poursuivre en justice leur agresseur, ce qui peut les dissuader de parler.

Il n’existe pas de profil type, que ce soit au niveau du genre, de l’âge, de la classe sociale, etc. La complexité d’évaluation est en partie due au fait que nombre de victimes ne rapportent pas les faits. Par exemple, à l’heure actuelle, on estime qu’il y a plus de victimes filles, or il est possible que les victimes garçons aient plus de mal à le déclarer – stigmatisation, auteure féminine… Néanmoins, selon les études et enquêtes actuelles, les auteurs seraient majoritairement des hommes et notamment les pères. Une étude a été réalisée à ce sujet en 2021 par Qualipsy et le CRIAVS.

Le dévoilement de l’inceste va forcément provoquer une crise au sein de la famille en brisant le silence. L’équilibre de la famille va ainsi être déstabilisé. L’agresseur va fort probablement nier, ou au mieux rejeter la faute sur quelqu’un d’autre, l’enfant consentant, la fille aguicheuse, la mère absente… La famille peut se retourner contre la victime, ne pas la croire, l’accuser, l’exclure. La fratrie aura certainement des sentiments conflictuels et risque d’être agressive ou de se sentir coupable. Et puis, il y a les conséquences, la possibilité de poursuites judiciaires, la honte qui va s’abattre sur la famille, la douleur que cela va causer aux proches, etc…

Certaines victimes disent avoir reçu de leur entourage proche ou de leur partenaire, du soutien, de l’empathie et de l’aide. Mais ils peuvent aussi, au bout d’un certain temps, perdre patience avec la victime.

Il suffit de se pencher sur le sondage IPSOS/AIVI 2010 pour se rendre compte des réactions de l’entourage :

- 77% ne la croient pas

- 75% lui conseillent de garder le silence

- 62% cherchent à éviter le sujet

- seulement 19% l’oriente pour porter plainte

- 6 % alertent les autorités.

LES QUESTIONS

de l’entourage

LES CHIFFRES

millions

de victimes d’inceste en France

Harris Interactive 2015

femmes victimes d’inceste

OMS 2014

hommes victimes d’inceste

OMS 2014

de victimes avant leur 11 ans

OMS 2014

des victimes ont des pulsions suicidaires

IPSOS 2010

des victimes font des tentatives de suicide

IPSOS 2010

Ces statistiques soulignent la nécessité de mettre en place des mesures préventives pour aider les enfants et les adolescents en difficulté. Les professionnels de la santé mentale, les éducateurs et les parents doivent travailler ensemble pour repérer les signes de détresse chez les jeunes et leur offrir le soutien dont ils ont besoin pour prévenir ces comportements suicidaires.

Pour plus d’information et de chiffres, consultez le rapport de la CIIVISE 2022

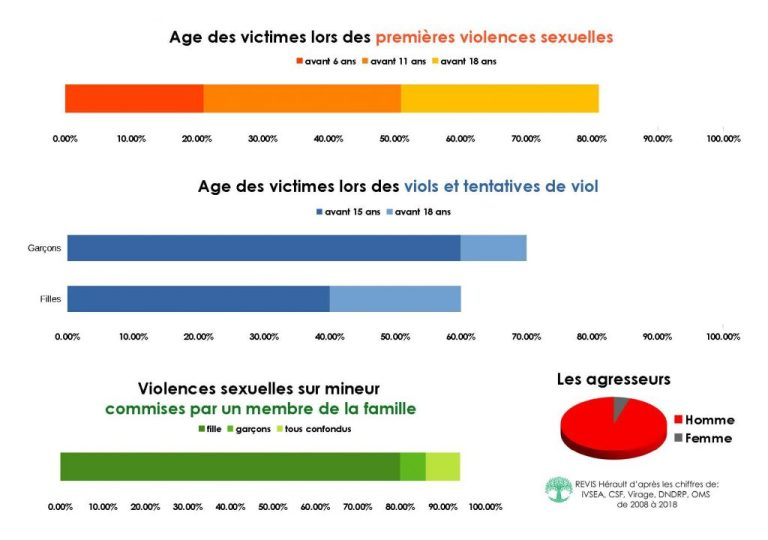

Age, protection et condamnations

Les statistiques récentes sur les violences sexuelles sur mineurs mettent en évidence la gravité du problème de l’inceste. Selon les données de l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance, le nombre de signalements de violences sexuelles sur mineurs a augmenté de manière significative ces dernières années, en particulier dans le cadre familial, où l’inceste est commis.

Victimes et agresseurs

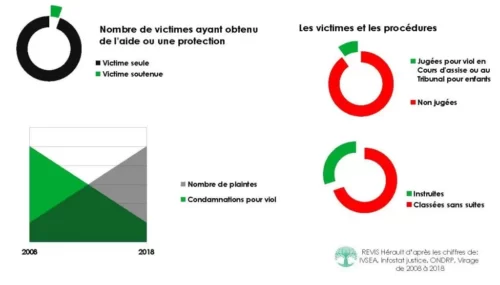

Justice ?

Les chiffres montrent que le nombre de plaintes pour violences sexuelles sur mineur dans la famille augmente, mais le taux de condamnation pour ces crimes reste relativement faible. Les victimes d’inceste ont souvent besoin d’une aide juridique ainsi que d’une aide spécifique pour se remettre des traumatismes qu’elles ont subis et les associations de soutien sont cruciales pour leur donner une voix.

TERMINOLOGIE

Certains professionnels préfèrent des termes qui mettent l’accent sur la violence et le traumatisme, tandis que d’autres cherchent à utiliser un langage qui facilite la discussion et la compréhension publique.

Il y a aussi des considérations sur la stigmatisation des victimes et des survivants. Certains termes peuvent involontairement perpétuer la honte ou la culpabilité, tandis que d’autres peuvent aider à responsabiliser les agresseurs et à soutenir les victimes dans leur rétablissement.

Les professionnels et les communautés sont encouragés à utiliser un langage qui est à la fois précis et sensible, reflétant la gravité de ces violences tout en soutenant la dignité et la guérison des survivants. Néanmoins, il faut considérer, et respecter, la parole des victimes quelque soit la terminologie usitée. On ne peut pas, en plus des violences subies, leur dicter les mots à employer pour libérer leur parole.

ARTICLES ET RECHERCHES

Violences sexuelles intrafamiliales

Interdit de l’inceste

Interdit de l’inceste « L’inceste, Monsieur, êtes-vous sûr qu’il soit vraiment interdit… ? juillet 2006, Le Clef Bruno » Si la question de l’inceste subodore l’existence d’un « désir » obscur, la réalisation de ce dernier surfe sur la nébuleuse d’un interdit. S’éloignant d’une lecture oedipienne classique, cet article resitue à travers l’analyse transgénérationnelle, la problématique de l’inceste…

violences sexuelles intra et extrafamiliales sur enfants

violences sexuelles intra et extrafamiliales sur enfants COMPARAISON DES VIOLENCES SEXUELLES INTRA ET EXTRAFAMILIALES SUR ENFANTS DANS UN CONTEXTE MÉDICO-LÉGAL Contexte : Les violences sexuelles sur enfants restent un problème accentué par la difficulté de détection. L’objectif de cette étude était de comparer les données intrafamiliales (IF) et extra-familiale (EF) de violences sexuelles à l’égard des…

Inceste père-fils

Inceste père-fils Résumé Un examen de la littérature sur l’inceste père-fils révèle à la fois un nombre moins important de cas signalés et des données insuffisantes par rapport à l’inceste père-fille. Néanmoins, il semblerait que les antécédents psychosociaux et la personnalité du père qui agresse sexuellement son fils soient des facteurs dominants, alors qu’un cadre…

LES TEMOIGNAGES

sont essentiels

TEMOIGNAGES

Pour sensibiliser le public aux traumatismes de l’inceste et des violences sexuelles sur mineurs, pour briser le tabou qui entoure ces sujets et pour aider d’autres victimes à se sentir moins seules. Les témoignages peuvent également contribuer à faire pression sur les gouvernements pour qu’ils prennent des mesures plus fortes pour protéger les enfants et les personnes vulnérables contre les agressions sexuelles et pour offrir des services de soutien appropriés aux victimes.

Néanmoins, témoigner peut également être un processus très difficile et émotionnellement éprouvant pour les victimes. Ces témoignages ne doivent jamais être poussés ou contraints et seules les victimes peuvent en décider en fonction de leur propre cheminement et de leur propre bien-être.

Ces témoignages sont partagés avec vous, parfois de manière anonyme, mais toujours avec consentement. Ces témoins livrent et expriment avec courage leur vécu de ces violences ainsi que les conséquences. Nous les remercions chaleureusement pour cette prise de parole et espérons que ces récits permettront à d’autres de briser le silence qui les emprisonnent dans le trauma.

Abusée par mon père de l’âge de 12 ans et jusqu’à ce que je trouve le courage de partir de chez moi, peu avant mes 18 ans, je commence juste à revivre. Il m’a volé mon enfance et la moitié de ma vie. Lorsque j’ai été enfin prête à porter plainte, j’ai appris qu’il y avait prescription. Ce qui m’est arrivé ne s’effacera ni ne s’oubliera jamais. mais j’ai l’espoir d’apprendre à vivre avec et à réellement vivre.

Mon père est mort, une page se tourne.

A.Shell

Pendant deux ans, telle une mère, elle m’initiait à la féminité, à l’art, la cuisine, les traditions, à la séduction, jusqu’à la découverte de la sexualité…sans mon consentement.

J’avais 6 ans…Victime de 6 adultes (actifs et passifs ), condamnée au silence durant 40 ans.

E.L